Пресса о нас

Последние новости

-

-

-

21 февраля

В КЦ праздновали Масленицу

-

-

Дети коронавируса. Разговор с Сергеем Казарновским

Сергей Мостовщиков

"Новая газета". 04.05.2020

В разгар нынешней эпидемии надо бы повнимательнее присмотреться к детям. Очевидно, что коронавирус, перевернувший весь мир, именно с детьми ведет себя как-то особенно. Он не просто щадит их, он действует в их интересах. В школу они не ходят, в их власти оказались компьютеры и интернет, которые еще недавно считались источником праздности и тупости, учителя изгнаны из класса и вынуждены искать способы воздействовать на учеников дистанционно, ломать себя, а не своих воспитанников. То есть вопрос нынешнего века можно бы сформулировать так: кто вообще такой ребенок? В чем состоит его феномен или хотя бы смысл? Что нам теперь с ним делать: воспитывать, учить, вкладывать в него деньги, любить или бояться?

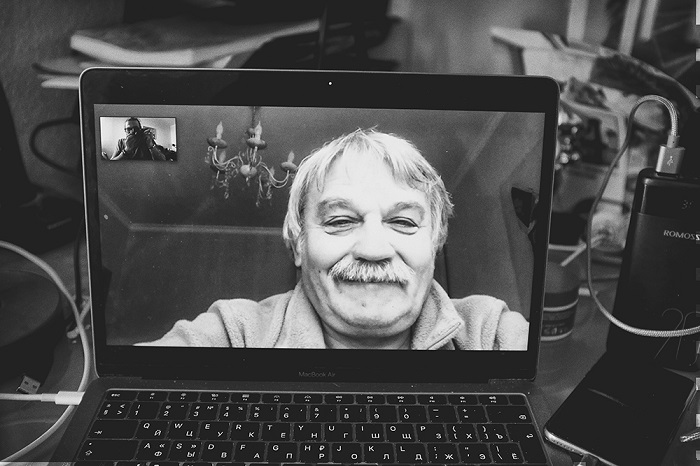

Мы поговорили об этом с Сергеем Казарновским, педагогом, директором и создателем московской школы № 686, известной как «Класс-Центр». Казарновский в свое время получил два высших образования — строительное и театральное, на чем, собственно, и стоит его методика воспитания детей. Они у него не просто получают практические знания, но еще и поют, участвуют в спектаклях, играют музыку и выдумывают необычные проекты. Разговор наш тоже коснулся всего на свете — были упомянуты драчевый напильник, английские ботинки, эпидемия, состав бетона, бунт родителей и три богатыря. Но по сути педагог рассуждал об искусстве принуждать, не разрушая чувство человеческого достоинства.

— Сергей Зиновьевич, чтобы разобраться с детьми нынешнего века, хотелось бы для начала обратиться непосредственно к вашему собственному опыту: вы сами-то были ребенком?

— Да, я был ребенком. Причем ребенком из коммунальной квартиры. Помню четырехэтажный дом в Кожухово и широкий бордюр снаружи на третьем этаже. Я на него как-то вышел, и это был первый раз, когда мама мне как следует дала по попе, когда я вернулся домой. Помню свой детский сад. Помню 12 апреля 1961 года. Отец у меня был производственник, строитель. Мама начинала прорабом на стройке, тоже много работала. Уходили они рано, приходили поздно, а тут они меня забрали из сада днем, поставили на стол бутылку какого-то красного вина. Дома они никогда не пили, только когда приходили гости. И вот они сидели, немного выпивали, и это был какой-то необычный, настоящий праздник, день полета Гагарина. Я помню еще массу песен, которые сопровождали меня потом всю жизнь. На улице были открыты окна, я шел в школу, у меня был ранец из лакированной кожи, и изо всех окон звучала песня Джордже Марьяновича «Девойко мала, песмо мога града».

Помню, я много занимался спортом. Мы с отцом бегали на лыжах в Серебряном бору, потом я занимался плаванием в «Динамо», играл в баскетбол и ходил в музыкальную школу. В пятом классе тренер узнал, что я играю на фортепьяно, и сказал мне, что это очень мешает броску. Пришлось закончить с фортепьяно, в музыкальную школу я вернулся только на четвертом курсе инженерно-строительного института.

Я не помню, чтобы мы жили лучше или хуже, чем кто-то другой. Я не испытывал недостатка в чем-то, дискомфорта, но иногда чувствовал, что на свете существуют какие-то лимиты. Однажды нужно было купить мне ботинки, и мы поехали с отцом по разным магазинам. Мне очень понравились английские ботинки, продавались тогда такие, но отец сказал, что это очень дорого. А в остальном все было понятно и просто. По радио, в школе, дома говорили примерно одно и то же.

На этом фоне очень, конечно, выделялась ироничность отца. Например, когда к нему обращались с разными просьбами, он отвечал таким коммунистическим тоном: «Бу сде, но не сра». Или еще, бывало, придет он с работы очень поздно, мама уже ляжет спать, а он стоит перед зеркалом, развязывает галстук и видит, что я наблюдаю за ним.

И он говорит мне: «Я не еврей, я просто очень устал».

Я был ребенком, да, но ощущения ребенка у меня никогда, наверное, не было. Потому что в доме у нас были определенные взрослые договоренности, обязанности. Например, каждое воскресное утро я должен был идти в магазин, купить пять кило картошки по десять копеек и почему-то селедку за рубль тридцать, одну или две, какая-то она была атлантическая. А в субботу вечером у меня была обязанность мыть ванную. Я научился ее драить так классно, что это помогло мне при встрече с моей будущей женой. Она была тогда в девятом классе, а я в десятом. Однажды я попал к ней в дом, и там сидели какие-то бабушки, моя будущая теща что-то готовила, и зашел разговор, что надо мыть ванную. Я сказал: давайте я. И я ее так вымыл, что им там всем стало ясно: это он. Причем навсегда.

— То есть если резюмировать, ребенок, который известен вам из личного опыта, — это такой человек с обязанностями, который не может позволить себе английские ботинки?

— Аха-ха-ха! Ну, видимо, так.

— Но если все же рассуждать про ребенка дальше ботинок, что он по сути такое: маленький человек? Недочеловек? Будущий человек? Макет взрослого человека в ненатуральную величину?

— Скорее всего, в моем случае это все-таки будущий человек. Потому что родители очень жестко выстраивали систему табу, которые я до сих пор вспоминаю, несмотря на то, что моему старшему сыну 44 года и у меня восемь внуков. Например, мама говорила мне, когда я играл с пистолетом: никогда в жизни не направляй оружие на человека. Я отвечал: ну это же игрушка. Не имеет значения, говорила она. Она же прошла кусок войны.

Ну то есть до конца взрослым меня не считали. Вот еще помню один пример. Я подал документы на лучший факультет Московского инженерно-строительного института — ПГС, промышленное и гражданское строительство. И мать в последний момент, не считаясь с моим мнением, сказала отцу (а он сам заканчивал технологический факультет, он был бетонщик): нет, перенеси его документы на свой факультет, туда он точно поступит. И я отучился в строительном институте, моя диссертация называлась «Полимерцементный бетон на мелкозернистых наполнителях», я был очень успешен и даже восемь лет отработал по специальности. Но уже на третьем курсе понял: никогда в жизни я этим заниматься не буду. Я бы такого не смог со своим сыном сделать. А тогда это было допустимо.

При этом в доме никогда не было никакой скабрезности.

Если бы я при матери произнес слово, простите, «жопа», мама бы, наверное, упала в обморок.

И это при том, что мы жили в свое время рядом с ипподромом, половина дома были наездники, обслуга, там мат такой стоял на улице! Драки постоянные. Настоящий двор, настоящая социальная сеть. Все говорили в то время: оторвите ребенка от двора, двор его погубит. И, видимо, чтобы этого не произошло, существовали вот такие табу, запретные области жизни. Многое скрывалось. Может быть, это вообще была специфика поколения моих родителей.

Например, на Пасху мама пекла куличи, красила яйца, и мы праздновали. Но что именно — никто никогда не обсуждал. А за неделю до этого мы с отцом нарывали вербных веток, потому что было Вербное воскресенье. Почему оно Вербное? Что это значит? Все это мне предстояло узнать только в будущем.

— Но вот в этом процессе перехода будущего человека в человека будущего ключевую роль играет почему-то система образования, школа. Почему именно она?

— Ну, первое — мы там проводим времени больше, чем с родителями. Второе: там происходит то, что называется социализацией. Есть плохие мальчики, есть плохие девочки, есть нечто такое, с чем надо находить способы сосуществовать. И ты впервые ищешь эти способы самостоятельно. Ну и третье — к этому прибавляется время, эпоха. Я, например, смотрел выпускные фотографии моей матери, она окончила школу в 1941 году, накануне войны. Это совершенно взрослые люди. При этом сейчас, например, в Европе считается, что взросление наступает только в тридцать лет.

— Я, если честно, не знаю, важно ли, когда именно наступает взросление. Зачем оно наступает? Вот мой вопрос.

— Ну вот в мое время школа делала всех инженерами. У нас что было? УПК, учебно-производственный комбинат. Мы ходили на завод, который обеспечивал ипподром. Мальчики работали с кожей, ставили заклепки, девочки учились печатать на машинке и шить платья. С этими навыками потом надо было покорять космос, заниматься индустриализацией и химизацией. Я с тех пор знаю, что напильник бывает драчевый, а бывает и нет.

Сейчас никто этого в школе знает. Но сказать, что это действительно ужасно важно для ребенка — уметь выпиливать какие-то никому не нужные, бессмысленные вещи, — нельзя. Дети, как ни странно, заняты теперь гораздо больше, они очень много работают. Они рисуют, играют на фортепьяно и скрипке, занимаются спортом, делают доклады на тему «Скорость метафоры» и так далее. Это не так-то просто. Это требует метапредметных навыков, это большая ответственность. И нести ее как следует можно только в том случае, если у тебя сформировалось мировоззрение.

Мировоззрение сложнее, чем драчевый напильник.

Тем более сейчас, когда дома говорят одно, по телевизору и радио — другое, а учителя часто говорят совсем третье.

— Ну то есть если раньше важна была профориентация, то сейчас главное — ориентация. Ок. Но у меня на этот счет есть теория. Я называю это «система обречения». Мне кажется, главный мировоззренческий капитал, который мы произвели, вырастили и нажили за последние годы, — это обреченные люди. Обреченность на самом деле — колоссальный ресурс. Это жизненная стратегия выживания. Она строится на неприкосновенности авторитетов, общественных, а не личных ценностях, и обслуживающих это хозяйство коллективных ритуалах. На самом деле это очень жизнелюбивая концепция, которая, впрочем, требует специфических условий. Она существует и действует только в пространстве невежества и страхов. Его создает современная школа?

— Знаете, мы в моей школе живем не в одной стране с другими школами. Потому что если разница в сто километров дает уменьшение зарплаты учителя на порядок, это не одна страна. Сегодня, когда это потребовалось, только 25 процентов школ в России реально смогли перейти на дистанционное обучение, о чем тут говорить? Российскую школу как таковую, как единый организм или механизм, представить себе сейчас очень сложно. Все очень разные, совершенно разные. Бывает, в школе все строится как в семье, бывает — как в каких-то коллективных воспоминаниях о том, что было когда-то. Но в целом я бы выделил одну глобальную проблему: педагогу очень трудно сейчас позиционировать себя как человека, без которого ученики не могут обойтись. Поэтому ответ на ваш вопрос сегодня касается не только детей, которых воспитывает школа, но и учителей. Им сейчас приходится искать решения не только для учеников, но и для самих себя.

Я много лет вхожу в жюри конкурса «Учитель года» и вот, например, недавно видел потрясающую девочку из Волгограда, которая придумала урок литературы. Чтобы детям было интересно, она проанализировала тексты всех современных реперов, включая Оксимирона, и сравнила их с классическими поэтическими текстами, показав тем самым, что, несмотря на матерщину, талантливые, творческие люди думают о схожих вещах.

Вот такие частности меня увлекают. А в целом, конечно, я могу сказать, что огромное количество людей, которые сейчас ходят в школу, относятся к ней как к тюрьме. Они считают: и там и там надо отбыть срок. У них воспоминания о школе — как о самой большой беде. И неудивительно. В девяностых годах в нашей системе образования начались реформы, и они идут по сию пору. Каждый год что-то меняется. Человек отучился в первом классе, а ко второму классу уже все поменяли. Как понять, научился он чему-то или нет? Конечно, у такого подхода тяжелые последствия.

— Самое время вспомнить про коронавирус. Что он сделал со школой, с детьми, с педагогами?

— На мой взгляд, это революция в образовании.

Всего за месяц, а то и за две недели, сделано то, чего мы вообще никогда могли бы не сделать при нашей-то ментальности.

В нашем распоряжении оказались элементы, которых мы в принципе не понимали и не знали. Появилось дистанционное образование не только в общеобразовательной школе, но и в музыкальной, в драматической. Тысячи новых возможностей!

Кто бы мог подумать, ведь мы вроде бы столкнулись с чем-то убийственным, невозможным для школы. Обратите внимание: тех, кто работает в офисе или где-то на предприятии, переводят на удаленку. А образование переводят на дистанционку. Это два разных, вообще говоря, слова. И они описывают настоящую трагедию — потерю дистанции с учеником.

Вот рассказывают случай, когда в какую-то московскую школу пришел ученик с ружьем и кого-то там расстрелял. Как же так? Почему? А у школы нет с ним правильной дистанции, нет времени просто сесть и поговорить с человеком о жизни, о каких-то там, может быть, пустяках. Все заняты на трех ставках, думают о зарплатах, проблемах, делах. А ведь рефери в боксе состояние нокдауна определяет, не когда человек упал, а когда он «поплыл», по глазам. Поэтому я у себя в школе, когда узнаю, что с учеником что-то случилось, я его беру и иду с ним посидеть и поговорить в какое-нибудь кафе.

Так вот. Определение и соблюдение дистанции — основа школы, и вдруг мы эту дистанцию потеряли. Мы оказались по разные стороны экрана, когда люди друг другу не принадлежат, когда их разделяют непонятные обстоятельства — звук, качество интернета и так далее. И вдруг выясняется, что эта сакральная дистанция не может и не должна быть единственным инструментом образования. Потрясающе! Это настоящее откровение.

Зум, вотсап, гугл-классрум, электронные журналы — нет никаких нормативных правил на их счет. И мы оказались свободны. Мы смогли почувствовать себя настоящими художниками, творцами. Оказалось, например, что экзамен по музыке можно провести совершенно иначе. Ребенок сам записывал свое произведение на видео. Пять, шесть, семь раз он спокойно играл и приучался к самооценке. А потом он отправлял лучший, на его взгляд, результат в специальную сеть, которую мы сделали. Жюри не нужно было собираться, все заходили, смотрели, а потом собирались в зуме, обсуждали и ставили оценки за экзамен. Невероятно!

Или вот еще случай. Не так давно у одной девочки в одиннадцатом классе был день рождения. И в начале урока в зуме ученики попросили учителя русского языка дать минуту на поздравления. Все достали зажженные свечки и попросили именинницу задуть. Она дунула, и на экране все свечки одновременно погасли. Потрясающе!

Чтоб после этого я проводил планерку со своими замами в школе — да никогда!

У меня, кстати, есть заместитель на должности «заместитель директора по смыслам». Мы обычно с ней многое обсуждаем, и приходится подстраивать под это график, а теперь мы можем спокойно вечером поговорить через зум и решить все что надо. Конечно, это революция.

— Ну раз уж добрались до смысла. В чем смысл педагога, как вы считаете?

— У нас в школе есть Пал Исакыч. Это пожилой человек, который не имеет никакого педагогического образования. Он работает уже лет тридцать, помогает то там, то там. И он такой своего рода домовой, который просто разговаривает с детьми. Младшие классы всегда были уверены, что Пал Исакыч — это, во-первых, одно слово «Палисакыч», а во-вторых, что он директор школы. Мы даже выпустили по этому поводу настоящую медаль, которая называется «Палисакыч I степени» и вручается за человеческое отношение к окружающим.

Как-то в начале 90-х мы устроили палаточный лагерь в лесу в Пушкинских горах. Дети там полдня ухаживали за заповедником, чистили его, а полдня отдыхали. И у Пал Исакыча была такая обязанность: он должен был утром дежурных поднимать на полчаса раньше, чтоб они носили хворост для костров, воду, помогали готовить и всякое такое. И Пал Исакыч никогда никого не будил, все делал сам. И в конце концов его за этим поймали, обвинили в том, что это неправильно и вообще у него нет педагогического образования, нельзя ему работать с детьми.

И вот я приезжаю в лагерь, а там уже назначили педсовет в лесу, совсем обалдели, вызвали туда Пал Исакыча. Выступает один из педагогов и говорит: «Понимаете, Пал Исакыч, вы очень хороший человек. Но понимаете, бывает же, что дважды два четыре, а бывает, что и пять…» И Пал Исакыч поворачивается ко мне и говорит: «Вот они все время мне такую чушь рассказывают, а я ни х… не понимаю».

Вот это и есть настоящая педагогика. Она эстетически насыщает атмосферу образования. У Бродского в Нобелевской лекции был такой пассаж: «Эстетика — мать этики». Я думаю, это и про Пал Исакыча в том числе.

— Тем не менее. Будет же бунт детей. Нет? Когда закончится карантин, вам же придется возвращать их в школы, в прежние порядки, в прежнюю педагогику. Не факт, что они согласятся.

— Я думаю, будет бунт родителей, а не детей. Ситуация сложилась так, что часть функций педагогов теперь переложена именно на родителей. Деться им некуда, они живут с детьми в одном пространстве. Делят с ними свои компьютеры, время, терпение. Это психологически сложная история. Сколько она продлится, пока непонятно. Так что если кто и будет бунтовать, то это родители.

А дети просто вернутся в школу, к привычной им ситуации, когда можно ничего особенного не делать. Я, конечно, имею в виду не свою школу.

— А если говорить о вашей? Вот вы так или иначе в этом году выпустите в жизнь новых людей. Кто они? Кого вы из них сделали?

— Мы в нашей стране занимались когда-то электрификацией, коллективизацией, индустриализацией, химизацией, потом приватизацией. Мне кажется, что теперь настало время гуманизации. Мы живем в настолько агрессивной ситуации, настолько агрессивной среде, что только школа может этому противостоять. Я думаю об этом каждый день.

Тут, кстати сказать, может, быть важна история не столько с выпускниками, сколько с первоклассниками. Я лет пять назад был с женой в Монтрё на джазовом фестивале. И там случайно увидел, как ведут маленьких детей в светоотражающих жилетках, чтобы их все видели. И мне пришла в голову одна мысль, которую мы в школе реализовали, и она у нас стала традицией.

Мы сшили для всех первоклассников светоотражающие зеленые жилетки с именами каждого на них. И вот в какой-то момент 1 сентября одиннадцатиклассники подходят к первакам, надевают на них их жилетки, а там — Саша, Маша, Дима и так далее. И человек входит в школу не просто так. У него уже есть свое имя. И каждый школьник в течение всего этого дня подходит к новому в школе человеку и здоровается с ним по имени. И обретение этого имени — огромное событие. А жилетка что — просто сувенир, она остается потом на память.

Ведь что в самом деле воспитывает человека? Воспитывает его не факт, а образ. Вот когда Васнецов рисовал трех богатырей, он нарисовал трех богатырей. Мы видим их образы и понимаем, что это сильные русские люди с именами, эти люди могут нас защитить. А ведь мы могли бы просто узнать о них факты. Вот Добрыня Никитич, он метает молот на 30 метров. А Илья Муромец метает копье на 20 метров. Ну и кого бы это тронуло? Какое бы значение имело?

Настоящее образование — от слова «образ». Этот образ мы и создаем. Образ человека, у которого есть имя и который любит и понимает жизнь.

Как это сделать? Вот каждый ребенок, когда рождается, имеет чувство собственного достоинства. Он просит есть, потому что недостойно быть голодным. Он просит сменить ему штаны, плачет, потому что это недостойно — ходить в мокром и обкаканном. А потом он вырастает, и мы начинаем его воспитывать — в саду ли, там ли, сям ли. Как-то чему-то мы начинаем его учить. Образовывать. И в этом всегда есть элемент некоего принуждения. Как принуждать, не умаляя чувство собственного достоинства человека? Ответа на этот вопрос вам никто не даст. Потому что это искусство.

— Но вы-то? Вы-то дадите мне этот ответ?

— Скажу так. Я очень хочу сделать в некоем отдалении от школы какой-то ни на что не похожий дом. Чтобы, когда нужно, можно было бы уйти в этот дом из класса и там о чем-то подумать. Или поговорить. Просто спрятаться там и оказаться самим собой.

Ссылка на источник: Сергей Мостовщиков. "Новая газета". 04.05.2020

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих